異色の社労士、労働問題を科学する<第2回>

『業務改善助成金について』

いよいよ社労士らしい情報提供に移っていきたいと思います。その第一回目として業務改善助成金を取り上げたいと思います。既に多くの事業所でお使いのことと思いますが、正直に申し上げて、広く情報が行き渡っているとは言い難い状況です。この助成金は1人以上の労働者を雇用するすべての事業場で申請出来る可能性があるものです。事業主でもある私からすると、この助成金を検討しない理由が分からないということで、労働局に変わって広報を行っている次第です。

『業務改善助成金は国の中小企業対策の一環』 なぜそのように言い切れるかと申しますと、厚生労働省の最低賃金をお知らせするパンフレットに書いてあるからです。

内容は、ここに書いてある通りですが、もう少しかみ砕いて解説したいと思います。まず、毎年9月に最低賃金が発表され、10月中には県ごとに地域別最低賃金が発効されます。各企業は10月以降その地域別最低賃金を遵守しなくてはなりません。業務改善助成金はパンフレットに記載されている通り、事業場内最低賃金を引き上げることで、設備投資などを行った費用の一部を助成してくれることになります。ここでまず悩むのが賃上げすれば助成金を得られるのかということですが、それほど単純ではありません。栃木県の最低賃金は令和5年10月から954円になっています。この954円から50円以内の時給の常用の従業員が1人でもいることが最低条件になります。言い換えると、壁 1004円以下の常用の従業員が一人でもいればこの業務改善助成金が活用出来るということです。

『最低賃金の現状について考える』

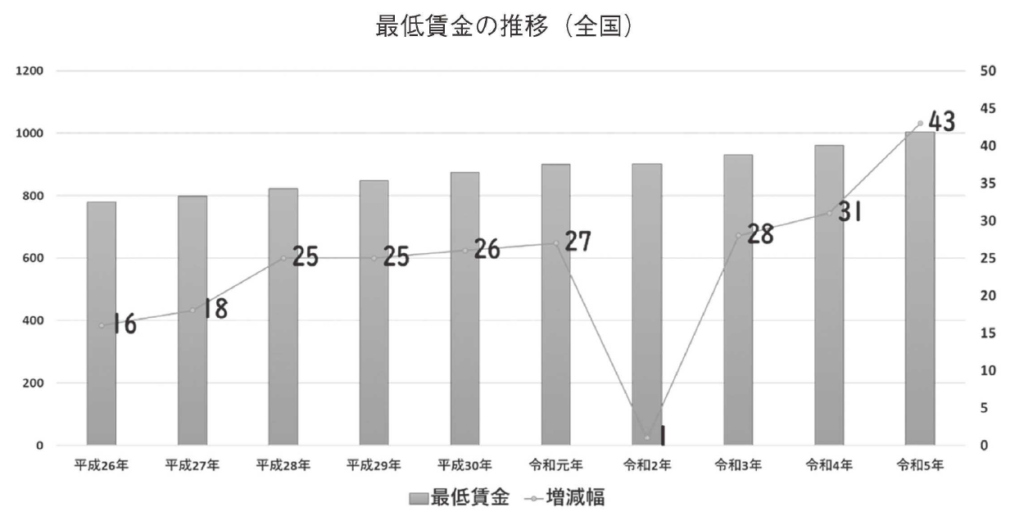

さて、この賃上げについて提案すると事業主さんからの抵抗を受けることが少なからずあります。「一度賃上げしたら、ずっとその時給で払わないといけないんだろ。」ということです。そのようなときに私は最低賃金の推移表を提示しています。

如何でしょう。令和2年度はコロナ感染の初期にあたり最低賃金の引き上げは見送られましたが、それ以外は順調にその上昇幅を増やしてきています。平成26年は780円であった最低賃金が令和5年に 1000円を超しました。今やパート・アルバイトの方の時給はこの最低賃金に縛られている状態にあるのではないでしょうか? 今年の春闘では大企業は軒並み満額回答以上で妥結しました。そのような環境下、令和6年の最低賃金の上昇幅が前年の43円より小さくなることを期待するには無理があります。では、栃木県における令和6年10月の最低賃金はどの程度になるか予測してみてください。

『賃上げするのはいつが最適か?』

例えば、現在時給980円のパート従業員(1カ月に80時間勤務)が2名いる事業所があるとします。令和6年10月に最低賃金が時給1010円になった場合のことを表にまとめます。

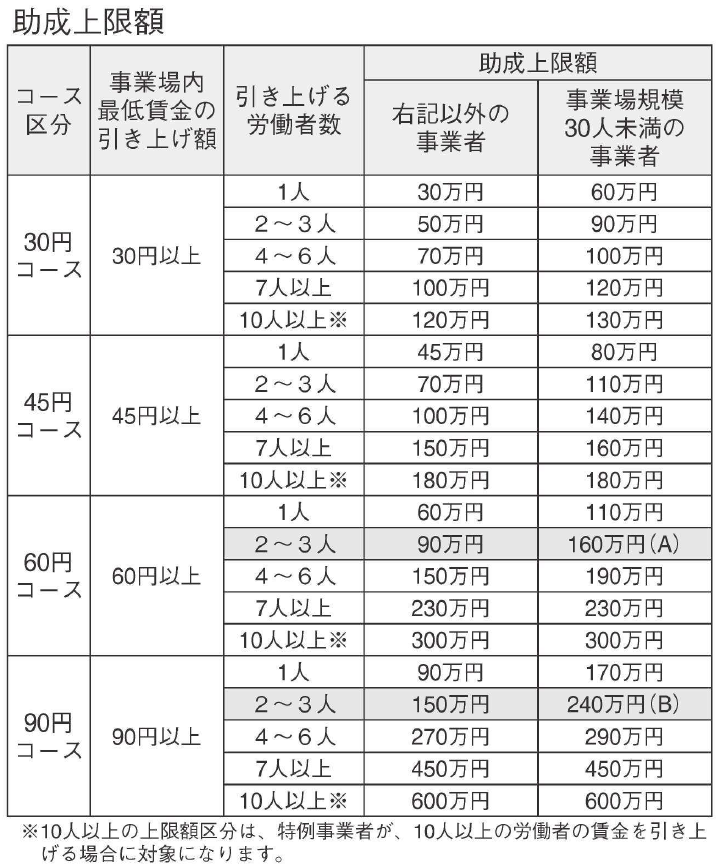

難しいことは一つもないと思います。10月には最低賃金が1010円になるので10月には渋々でも昇給せざるを得ません。ただ、9月に昇給しても、8月に昇給してもその費用負担である3カ月合計の差額は 1万円に満たない額しか増えません。ここに業務改善助成金が登場すると様相が一変します。8月.9月時点での最低賃金は954円なので、980円は50円以内の要件を満たします。この時に30円の賃上げを行うと「90万円の助成金」が得られるというのが「業務改善助成金」です。10月になってからの賃上げでは遅いのです。私は敢えて8月・ 9月に行うこの賃上げを「積極的賃上げ」と呼んで推奨しています。

『生産性を上げるための設備投資は、常に準備しておかなくてはいけない』

業務改善助成金は、生産性を向上させる何かを購入した場合、その費用の75%または助成上限額の低い方が助成金として支給されます。

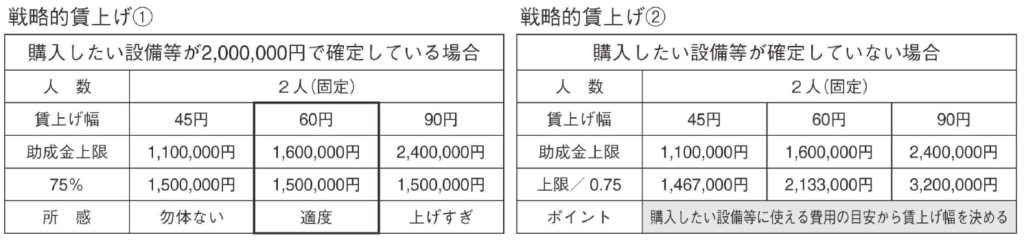

生産性を向上させるために購入したい設備等が200万円する場合、その75%である150万円か、助成金上限の小さい方を助成金として得られます。賃上げする人数が2人で時給60円賃上げすれば、助成金上限は160万円(A)となりますので、購入金額の 75%である150万円が支給されることになります。逆に、予め2人の時給を90円賃上げすることを決めていれば、支給上限は240万円(B)であることから0.75で割った320万円以上の設備投資等を行った場合、満額の240万円支給されることになります。私はこの賃上げを「戦略的賃上げ」と呼んでいます。

『今後の見通しと業務改善助成金の活用』

令和5年8月31日に岸田総理が、「最低賃金、2030年代半ばまでに1500円目指す」ことを表明されました。現在の社会情勢を鑑みるに、恐らく内閣が変わったとしてもこの方針は継続されると思われます。実現されるかどうかは別としても、事業主は危機管理として、年50円程度最低賃金が増加すると見込まなくてはなりません。10年後にはパート・アルバイトの従業員に対して、時給1500円を払えない企業は生き残れない可能性があるのです。『業務改善助成金は国の中小企業対策の一環』の項で申し上げました通り、国は、「中小企業支援として助成金を拡充し、生産性向上に対する対策を行い、最低賃金の引き上げに対応出来るようにしました。」と言うでしょう。そんなこと聞いていないと後々騒ぐことがないように、自らの事業のブラッシュアップのために、積極的に「業務改善助成金」を活用することをお勧めします。因みに、条件さえ整えば毎年利用することが出来ます。さらに、事業所ごとに申請出来ますので、店舗が複数ある会社でしたら複数の申請を同時に出すことも出来ます。

『最後に』

助成金の申請は、社労士に頼まなくても出来ます。栃木県でしたら栃木労働局雇用環境・均等室(028- 633-2795)にお問い合わせ頂ければ詳細に教えて頂くことが出来ます。今回の内容を踏まえれば、要領は掴んで頂けたものと思っています。ただし、公的機関に書類を提出する訳ですから、法を順守した雇用管理が出来ていないと申請どころか指導の対象(残業代の未払いや労働保険、社会保険の未加入など)になりかねません。これを機会に社労士の目を通して、労働基準法及び諸法令に則った適正な雇用管理が出来ているかを見直されても宜しいかと思います。私たちオフィス スマートワークスタイルの目指すところは、「労使関係の健全な育成を通じて、企業の安定的な成長に繋げる」ことにあります。今回の情報提供が皆様の事業に少しでもお役立て頂ければ幸いです。

〈著者プロフィール〉

オフィス スマートワークスタイル 代表 社会保険労務士 下田 明範

[略歴]

<1974年>

3月27日生(50歳) 埼玉県上福岡市(現ふじみの市)出身

<1997年>

東京理科大学薬学部卒業 薬剤師免許取得

同年から17年間武田薬品工業(株)のMRとして大学・大病院を担当

<2016年>

栃木市にそらいろ調剤薬局を開業(2024年4月現在栃木市3店舗・小山市1店舗)

<2022年>

オフィス スマートワークスタイルを開業 (2024年4月現在社労士4名・事務員2名在籍)

<2023年>

栃木県社会保険労務士会 理事就任

<2024年>

社会福祉士通信課程(一般)に入学

年金マスターとして週1回年金事務所に勤務障害者雇用管理サポーター登録

[趣 味]

楽天ポイントの貯まるお買い物